Вся гомеопатическая терапия кожных болезней базируется на миазматике, т. е. разделе гомеопатической медицины, изучающем понятие «миазм», и автор предлагаемой вашему вниманию работы Дж. Г. Аллен возглавлял кафедру миазматики и кожных болезней Медицинского университета им. К. Геринга, г. Чикаго. После выхода книги «Кожные заболевания и их лечение» автор получил огромное количество писем как от врачей-гомеопатов, так и от врачей-аллопатов с просьбой объяснить, чем отличается миазм Psora от миазма Tuberculin, дискразия от диатеза и конституции, понятие «сикотический пациент» от понятия «миазм Sycosis», туберкулиновый диатез от туберкулеза, как производится миазматический анализ выявленной клинической картины и т. д.

Такое количество и разнообразие вопросов показывало огромный интерес к проблеме лечения кожных болезней, но одновременно свидетельствовало и о незнании и непонимании даже врачами-гомеопатами, не говоря уже о врачах-аллопатах, теории хронических болезней С. Ганемана, краеугольным камнем которой является понятие «миазм». Прекрасно понимая, что без знания такой дисциплины, как «миазматика», невозможно излечить ни одного заболевания, Дж. Г. Аллен в 1910 г. выпускает фундаментальную работу по миазматике, которая называется «Хронические миазмы».

К сожалению, и в наши дни ситуация со знанием врачами-гомеопатами доктрины хронических болезней С. Ганемана не изменилась к лучшему. Учитывая это обстоятельство, а также понимая, что работой Дж. Г. Аллена «Кожные заболевания и их лечение» заинтересуются и наши коллеги-аллопаты, я в общем виде изложу основы миазматики, чтобы было понятно значение терминов, используемых в гомеопатической медицине. Миазматика является разделом философии гомеопатии, т. е. теоретической наукой, поэтому я также укажу академические работы, описывающие те же самые закономерности с позиций фундаментальных научно-естественных дисциплин, лежащих в основе и аллопатии, и гомеопатии.

После того как закон подобия был представлен в виде клинической категории и была разработана методика выбора подобного препарата, С. Ганеман столкнулся со случаями, когда после назначения правильно подобранного лекарственного средства симптомы исчезали лишь на какое-то время, а затем появлялись снова и часто в более тяжелой форме. Проанализировав огромное количество подобных случаев, Учитель установил, что все симптомы, появляющиеся у пациента, распределяются по трем группам. В первую группу входили симптомы, остававшиеся неизменными при всех заболеваниях, которыми переболел человек в течение жизни. Во вторую группу входили симптомы, также имевшиеся при всех заболеваниях, но которые утяжелялись от заболевания к заболеванию. В третью группу входили симптомы, которые появлялись только при одном каком-то конкретном заболевании.

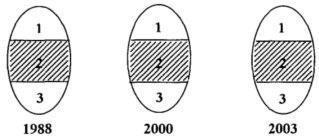

Графически это можно изобразить следующим образом:

При анализе случаев неудачного лечения было установлено, что после назначения гомеопатического лекарственного средства полностью исчезали только симптомы

третьей группы, а симптомы второй группы всегда появлялись при каждом новом заболевании в более тяжелой форме. Например, в 1988 г. пациент ощущал покалывание в области печени, в 2000 г. — уколы, а в 2003 г. — колющую боль. Этот постоянный симптом все более нарастал по мере утяжеления состояния.

Именно эти симптомы второй группы, постоянно эволюционирующие по мере утяжеления патологического состояния, С. Ганеман и отнес к симптомам хронического заболевания.

После того как были выявлены симптомы второй группы, Учитель проанализировал все известные в его время нозологические формы заболеваний и установил, что только после заражения гонореей и сифилисом у человека появляются симптомы, относящиеся ко второй группе, которые эволюционируют до самой смерти. На основании этих исследований С. Ганеман выделил три хронических миазма — Lues, Sycosis и Psora. К Lues и Sycosis были отнесены симптомы, появляющиеся и постоянно эволюционирующие после заражения, соответственно, сифилисом и гонореей. К хроническому миазму Psora Учитель отнес все остальные выявленные многочисленные симптомы второй группы.

Затем нужно было найти лекарства для лечения хронических болезней. Чтобы решить эту проблему, С. Ганеман согласно принципу подобия отобрал только те препараты, которые имели симптомы второй группы во всех рубриках, разделив их на антилюэтические, т. е. те, у которых преобладали симптомы миазма Lues; антисикотические, т. е. те, у которых преобладали симптомы миазма Sycosis, и антипсорические, т. е. те, у которых преобладали симптомы миазма Psora.

Позднее, когда туберкулез был выделен в отдельную нозологическую единицу, выяснилось, что и при заболевании туберкулезом появившиеся симптомы эволюционируют до конца жизни пациента. Поэтому был выделен еще один хронический миазм Tuberculin, патогенез которого составили часть симптомов, ранее относившихся к миазму Psora, и часть симптомов, ранее относившихся к миазму Lues.

В клинике симптомы трех выявленных С. Ганеманом групп соотносят с тремя уровнями поражения: симптомы первой группы относятся к психическому уровню поражения; симптомы второй группы относятся к функциональному уровню поражения; симптомы третьей группы относятся к патологическому уровню поражения.

Следует уточнить, что симптомы первой группы были разделены на две подгруппы: к первой относились устойчивые морфологические особенности человека, которые были объединены в понятие конституция, а во вторую подгруппу входили индивидуальные особенности эмоциональных реакций и волевой деятельности человека, которые были отнесены к понятию темперамент.

Подобное разделение симптомов первой группы на две подгруппы продиктовано тем обстоятельством, что морфологические особенности, составляющие понятие «конституция», относятся к патологическому уровню поражения, а особенности эмоциональных реакций и волевой деятельности, составляющие понятие «темперамент», относятся к психическому уровню поражения.

В гомеопатической медицине выделяют три конституции — карбоническую, фосфорическую и флюорическую, которые в законченном виде описал французский гомеопат Л. Ванье, взяв за основу схему описания морфологических особенностей строения человека, применяемую в антропологии. Понятие «конституция», которое используется в современной аллопатической медицине и определяется как «совокупность относительно устойчивых морфологических и функциональных (в т. ч. психических) свойств человека, обусловленная наследственностью, а также длительными и (или) интенсивными влияниями окружающей среды, определяющая функциональные особенности и реактивность организма», идентично понятию «миазматическая отягощенность», которое включает в себя и гомеопатическое понятие «конституция».

Понятие «темперамент» и в гомеопатии, и в аллопатии определяется одинаково, как «совокупность индивидуальных особенностей эмоциональных реакций и волевой деятельности человека». В гомеопатии выделяют те же четыре типа темперамента, что и в аллопатической медицине — меланхолический, сангвинический, флегматический и холерический. При описании действия гомеопатических лекарственных средств, всегда указывается, какая из особенностей данного темперамента будет наиболее ярко проявляться у пациента при заболевании, когда показано это лекарственное средство. Например, когда при описании какого-то лекарственного средства написано «сангвинический возбудимый темперамент», то при патологическом состоянии, когда показано данное лекарственное средство, больной будет кричать, плакать, ругаться и т. д., т. е. на первый план будут выходить поведенческие симптомы. А когда написано «сангвинический нервный темперамент», то в этом случае данное лекарственное средство показано, когда на первый план выходят неврологические симптомы — подергивания, тики и т. д.

Понятия «конституция» и «темперамент» относятся к миазматике, которая является разделом философии гомеопатии, а в клинической гомеопатии используется понятие «миазматическая отягощенность», которая включает в себя симптомы со всех трех уровней поражения, наблюдаемых во время клинической практики у конкретного пациента.

Понятие «диатез» и «дискразия» используются для характеристики изменения симптомов, относящихся к третьей группе, т. е. симптомов со стороны патологического уровня поражения. Когда симптомы постепенно, плавно нарастают, достигают пика своей выраженности, а затем постепенно исчезают, говорят о диатезе, а когда симптомы резко меняются на противоположные, говорят о дискразии.

Зная все вышеизложенное, становится понятной и терминология, используемая врачами-гомеопатами при описании различных патологических состояний, поэтому я перечислю только наиболее важные и часто встречающиеся термины.

Psora, отягощенная люэтической наследственностью, — у пациента со стороны функционального уровня поражения имеются постоянно эволюционирующие симптомы миазма Psora, а поведенческие реакции со стороны психического уровня поражения представлены симптомами миазма Lues, например, резкие вспышки гнева, сменяющиеся раскаянием.

Латентный сифилис — наличие патогномоничных симптомов миазма Lues.

Скрофулезные пациенты с выраженной туберкулиновой или латентной сифилитической направленностью— пациенты с увеличенными лимфоузлами, у которых имеются симптомы миазма Tuberculin или патогномоничные симптомы миазма Lues.

Сикотические пациенты — пациенты, у которых симптомы миазма Sycosis выражены со всех трех уровней поражения.

Туберкулезные пациенты — пациенты, у которых симптомы миазма Tuberculin выражены со всех трех уровней поражения. Как правило, подобное состояние наблюдается у детей.

Истинно псорные пациенты — пациенты, у которых симптомы миазма Psora выражены со всех трех уровней поражения.

Сифилитические пациенты — пациенты, у которых симптомы миазма Lues выражены со всех трех уровней поражения.

Скрофулезные пациенты — пациенты, у которых постоянно увеличены лимфоузлы.

Туберкулиновый диатез — заболевание протекает в виде повторяющихся приступов, постепенно нарастающих и после достижения максимальной выраженности также постепенно убывающих. Графически это можно показать следующим образом:

Сикотический диатез — симптомы постепенно нарастают, достигают своего пика и также постепенно уменьшаются. Графически это выглядит следующим образом:

Сифилитический диатез — заболевание протекает в виде нарастания чередующихся противоположных по характеру симптомов. Например, озноб сменяется приливом жара и каждый последующий приступ озноба и прилив жара выражены сильнее, чем предыдущие. Графически это можно изобразить следующим образом:

Скрытый сифилис на базе миазма Psora — у пациента имеются только кожные симптомы миазма Lues, которые постоянно эволюционируют. Других симптомов миазма Lues, кроме кожных, у пациента выявить не удается.

Скрытый сифилитический диатез — к симптомам миазма Lues относятся симптомы только патологического уровня, которые постепенно нарастают, достигают своего максимума и также постепенно исчезают. Со стороны функционального и психического уровней поражения симптомов миазма Lues не имеется.

Сикотическая дискразия — заболевание протекает в виде нарастания чередующихся противоположных по характеру симптомов, относящихся к миазму Sycosis со стороны патологического уровня поражения, которые, достигнув своего максимума, также постепенно, чередуясь, ослабевают. Графически это можно изобразить следующим образом:

Ревматический диатез — приступ ревматизма постепенно нарастает, достигает своего максимума, а затем также постепенно ослабевает.

Подагрический диатез — приступ подагры постепенно нарастает, достигает своего максимума, а затем также постепенно ослабевает.

В заключение следует сказать о так называемом «карцинозиновом миазме», упоминание о котором Вы не найдете ни у одного из классиков гомеопатии, но о котором много пишут некоторые современные авторы. В гомеопатии имеется понятие «стадия развития патологического процесса Carcinosin», но нет понятия «миазм Carcinosin».

Любой врач-гомеопат, изучивший учение о хронических миазмах, прекрасно знает, что на определенном этапе развития патологического процесса жизненная сила уже настолько ослаблена болезнетворным действием хронического миазма, что становится не в состоянии выводить патологические продукты нарушенной жизнедеятельности наружу через кожу или слизистые оболочки. Токсические продукты жизнедеятельности, которые раньше выводились наружу, накапливаются в организме и своим действием изменяют структуру определенного органа, вызывая появление различных новообразований. При образовании опухоли у пациента появляются определенные симптомы, хорошо известные врачам-аллопатам. Стадия, на которой появляются симптомы, вызванные влиянием новообразования на протекание физиологических процессов, называется стадией Carcinosin. Симптомы с патологического уровня, появляющиеся на стадии Carcinosin, всегда физиологические, а не патологические, т. к. опухоль всегда является следствием тяжелейшего нарушения процессов жизнедеятельности.

Но опухоль может появиться и при искусственном, лекарственном подавлении наружных дренажных процессов, таких как кожные высыпания и катаральные проявления. В этом случае наблюдается качественно другая клиническая картина — появившиеся в результате подобного «лечения» симптомы патологического уровня являются патологическими, что свидетельствует о развитии «лекарственной» болезни. Именно эти патологические симптомы, свидетельствующие о наличии онкологии, и имеются в виду, когда речь идет о «миазме Carcinosin».

Подобные состояния, именуемые «миазм Carcinosin», всегда появляются при подавлении кожных высыпаний и катаральных проявлений вследствие неправильного гомеопатического лечения и свидетельствуют о развитии «лекарственной» болезни. Не случайно «миазм Carcinosin» описывают, в большинстве случаев, именно те горе-гомеопаты, которые занимаются «лечением» кожных заболеваний, причем считают, что лечат их успешно: кожные высыпания исчезают, но на первый план выходит трудноизлечимый «миазм Carcinosin», т. е. эволюция симптомов идет снаружи внутрь, что противоречит закону К. Геринга.

Такие врачи, называющие себя гомеопатами, при лечении кожных заболеваний назначают лекарственное средство в повторяющихся дозах, несколько препаратов одновременно, комплексные препараты длительными курсами, гомеопатические и аллопатические препараты одновременно, а часто и наружные средства, т. е. нарушают все основные принципы гомеопатической терапии. И нет ничего удивительного, что в результате подобного «лечения» появляется гораздо более тяжелое и опасное для жизни патологическое состояние, после того как кожные проявления исчезают.

Воспринимать «миазм Carcinosin» всерьез могут лишь люди, поверхностно знающие доктрину гомеопатии и не знакомые с теорией хронических миазмов, разработанной С. Ганеманом.

Заканчивая этот небольшой очерк, хочу еще раз подчеркнуть, что вся гомеопатическая терапия базируется на гениальном учении С. Ганемана о хронических миазмах и, не изучив досконально миазматику, невозможно успешно применять гомеопатический метод в клинической практике.

Президент

Профессиональной ассоциации

врачей-гомеопатов стран СНГ

Захаренков В. М.

посвящение

Я посвящаю этот небольшой труд человеку, которому я обязан не только своим излечением от тяжелого заболевания, считавшегося неизлечимым, но и тому, кто одним из первых показал мне важность следования принципам, сформулированным С. Ганеманом, кто был одним из самых верных и пылких последователей истинной Гомеопатии, чей мудрый совет не раз показывал мне глубину его знания закона подобия. Гомеопатия может безмерно гордиться таким врачом, как д-р Дж. Р. Хэйнз (J. R. Haynes) из г. Индианаполиса, штат Индиана.

С искренним уважением,

доктор медицины

Дж. Генри Аллен.

Предисловие

В ходе подготовки этого небольшого труда я стремился изложить довольно трудную тему лечения кожных болезней ясно и кратко настолько, насколько это вообще возможно, оставив в стороне все лишние детали, которые могут каким-либо образом запутать или обременить ум практикующего врача или студента, изучающего дерматологию. Мне хотелось бы, чтобы эта работа стала полезным руководством для использования в повседневной практике врача-гомеопата, так же как и пособием для студента, стремящегося получить практические знания по данному предмету, избегая чтения пространных трактатов, переполненных не имеющими практической ценности деталями, написанных известными специалистами по этому вопросу. Этиология, патология и патологическая анатомия в данном руководстве изложены кратко, во-первых, из-за недостаточности знаний по этому вопросу, а во-вторых — из-за различия во мнениях врачей-гомеопатов и наших коллег из аллопатической школы. Я также стремился сделать терапевтическую часть настолько полной, насколько это было возможно в работе такого объема, надеясь позже дополнить этот труд реперториумом кожных болезней.

Гомеопатическое лечение заболеваний кожи было практически полностью забыто, но мы чувствуем, что гомеопатия вполне способна продемонстрировать через закон подобия возможности гомеопатической терапии в области дерматологии, как это уже было во многих других областях медицины. Я очень обязан многим сильным и умелым специалистам по этому предмету, таким как д-ра Морроу (Morrow), Фокс (Fox), Шумейкер (Shoemaker), Хайд (Hyde) и др., чья ценная помощь во многом способствовала появлению этой работы.

Дж. Г. Аллен.

Часть I

ОБЩАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ

Патология изучает изменения структуры ткани или органа, вызванные болезнью, в сравнении со здоровой или нормальной тканью в качестве стандарта. Изучение заболеваний кожи не является исключением из этого правила, и для полного понимания многообразных патологических изменений структуры кожи необходимы глубокие знания ее анатомии и физиологии.

Часто при классификации заболеваний за основу берутся пораженные ткани, и тогда может быть выделено огромное количество заболеваний. Поэтому очевидно, что изучение нормальной структуры кожи поможет нам при классификации ее заболеваний.

Кожный покров — внешний, наружный покров всего тела, покрывающий глубже лежащие под ним структуры и плавно переходящий в слизистую оболочку в области естественных отверстий. Ткань, из которой состоит кожа, крепкая, волокнистая, эластичная, ее цвет варьируется в зависимости от возраста, пола, расы и климата. Наиболее толстая кожа на спине, ягодицах, ладонях и подошвах, самая тонкая — на веках и крайней плоти.

Поверхность кожи не гладкая, а имеет разного размера возвышения и углубления; из-за наличия борозд и желобков вся поверхность кожи поделена на участки продолговатой или ромбической формы. Они более отчетливо видны на сочленениях суставов и сгибах тела, их направление зависит от вектора натяжения кожи. Поры представлены открытыми волосяными фолликулами, сальными и потовыми железами. Волосы покрывают все тело, за исключением ладоней и подошв, последних фаланг пальцев на руках и ногах, головки полового члена и крайней плоти. Маленькие и невидимые волоски называются пушковыми.

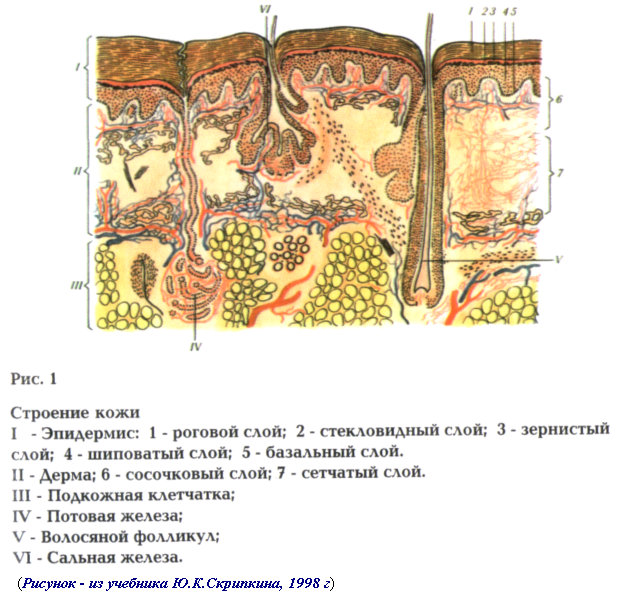

Кожу в общем можно разделить на три слоя: первый — эпидермис; второй — дерма, или собственно кожа, с сосочками; третий — подкожная жировая клетчатка. Кровеносные и лимфатические сосуды находятся в двух последних слоях. Нервные окончания имеются во всех трех слоях, кроме самого верхнего слоя эпидермиса, который называется роговым. К придаткам кожи относятся потовые и сальные железы, волосы и ногти.

ЧАСТНАЯ АНАТОМИЯ

Рассмотрим частную анатомию и гистологические элементы слоев кожи.

Во-первых, эпидермис, или эпителиальный слой. Этот слой полностью состоит из клеток эпителия без кровяных сосудов, имеет большое количество нервных окончаний и незначительное количество нервных волокон. Он покрывает собственно кожу, защищая ее от внешних повреждений и раздражений, пронизан волосяными фолликулами, потовыми и сальными железами. Этот слой имеет, как упоминалось раньше, сеть мелких бороздок, представляющих собой углубления между выступающими участками. Эпидермис состоит из четырех отдельных слоев: первый — stratum corium (роговой слой); второй — stratum lucidum (блестящий слой); третий — stratum granulosum (зернистый слой); четвертый — stratum mucosum (слизистый слой). Первые два слоя рассматриваются вместе как роговой слой, а два последних — как слизистый слой, но в нашем случае при изучении патологии кожи необходимо изучить отдельно каждый из четырех слоев, так как вследствие индивидуальных различий строения они по-разному поражаются при различных заболеваниях.

Stratum corium — самый верхний слой, состоящий из нескольких слоев клеток плоского чешуйчатого эпителия, свободных от ядер и гранул, которые отшелушиваются в течение всей жизни; их способ роста еще не установлен.

Stratum lucidum — достаточно прозрачный тонкий слой (в соответствии с его названием), находящийся непосредственно под роговым слоем. Он состоит из четырех-шести рядов клеток продолговатой формы с плоскими ядрами. Его часто еще называют «елейный слой» (от слова «елей» — масло), т. к. клетки заполнены сильно преломляющим свет маслянистым веществом.

Stratum granulosum состоит из двух-трех рядов плоско-ядерных клеток веретенообразной формы с гранулами вокруг ядра. Эти гранулы представляют собой вещество, промежуточное между протоплазмой и кератином.

Некоторые авторы предполагают, что цвет кожи у людей белой расы зависит от этих гранул и что клетки блестящего слоя развиваются из них, т. к. они способны преломлять свет.

Stratum mucosum (мальпигиев слой) лежит непосредственно над дермой, отделенной от него тонкой мембраной. Он вдается в сосочковый слой дермы многочисленными выступами (сосочками), расположение которых соответствует углублениям, состоящим из нескольких слоев клеток с ядрами различной формы и размера. Этот слой состоит из 2-х слоев. Первый — шиповатый слой, образованный 3-8-ю рядами клеток неправильной многоугольной формы, прочно соединенных друг с другом многочисленными цитоплазматическими выростами (шипы или аканты). Нижние слои клеток кубической формы, многоугольные, со специфическими ядрышками, гомогенные по структуре, покрыты клеточной оболочкой и содержат гранулы пигментного вещества.

Клетки поверхностного слоя больше и более гранулированные, уплощаются с приближением к поверхности. Цвет этого слоя меняется от желтоватого оттенка через коричневый до черного в зависимости от расы.

Дерма, или собственно кожа — наиболее интересный для изучения слой, т. к. это самая высокоорганизованная часть кожи. Дерма состоит из соединительной ткани с некоторым количеством эластичных волокон и гладких мышечных клеток. Средняя толщина от 1,69 до 2,26 мм, но она намного толще на частях, упомянутых ранее. Дерма содержит нервные окончания, кровеносные и лимфатические сосуды, корни волос, сальные и потовые железы. Она разделена на два слоя — внешний и внутренний. Внешний слой называется сосочковый, или папиллярный, слой, внутренний — сетчатый. Количество этих маленьких сосочков, которые покрывают всю поверхность тела, оценивается по Саппи (Sappey) в 150.000.000. Сосочки имеют две разновидности: сосудистые и нервные, так как одни содержат конечные петли кровеносных сосудов, а другие — нервные окончания.

Сетчатый слой состоит из волокнистой и соединительной ткани, из которой формируется основная часть кожи. История его развития в эмбриональный период чрезвычайно интересна1. [1 См. Морроу (Morrow), том III, стр. 9.]

Подкожная основа (жировая клетчатка) образована из переплетающихся пучков соединительной ткани, которые делят ее на ромбовидные участки. Это пространство заполнено частицами жира, поделенными на доли соединительной тканью, обильно пронизанной кровеносными сосудами. Эти жировые отложения действуют как защитный слой для структур, лежащих глубже. Он находится, главным образом, на подошвах и ладонях, молочных железах, особенно после рождения ребенка, также на наружных половых органах, спине и плечах. Кроме того, здесь имеются кровеносные сосуды, секреторный отдел потовых желез, некоторые из глубоко расположенных волосяных фолликулов.

Сосуды кожи представлены сплетениями, залегающими в коже на разных уровнях. Артерии кожи берут свое начало в фасциальной артериальной сети. Пройдя подкожную жировую клетчатку, сосуды на границе с дермой разветвляются и образуют глубокую (дермальную) артериальную сеть. Отходящие от нее тонкие артерии ветвятся и снабжают кровью жировые дольки, дерму кожи, потовые железы, волосы, а также образуют у основания сосочков подсосочковую артериальную сеть. Также артерии подсосочковой сети снабжают кровью сальные железы и корни волос. Короткие артериальные веточки, отходящие от подсосочковой сети, доставляют кровь к сосочкам кожи, где они разветвляются на капилляры. Эпидермис лишен кровяных сосудов, поэтому питание его осуществляется капиллярами сосочков дермы.

Иннервация кожи осуществляется как спинномозговыми нервами (чувствительными и двигательными), так и нервами вегетативной системы (сосудистыми и секреторными). Нервный аппарат кожи состоит из нервных волокон и особых концевых нервных образований — инкапсулированных рецепторов (тельца Фатера-Пачини, тельца Мейсснера, колбы Краузе, тельца Руффини). В эпидермисе, сосочковом и сетчатом слоях имеются многочисленные различные по строению рецепторы, которые воспринимают ощущения (боль, зуд, температура, давление и т. д.). В среднем на 1 см2 приходится до 500 чувствительных окончаний, 200 болевых, 12 Холодовых, 2 тепловых и 25 рецепторов, реагирующих на давление. Нервные рецепторы в коже распределены неравномерно. Особенно их много в коже лица, ладоней и пальцев рук, наружных половых органов.

Вегетативная нервная система обеспечивает иннервацию придатков кожи, кровеносных и лимфатических сосудов, регулирует физиологические процессы в коже. Нервные волокна образуют сплетения в подкожной жировой клетчатке, в сосочковом слое дермы, вокруг желез и корней волос. Таким образом, кожа представляет собой огромное рецепторное поле, осуществляя связь организма с внешней средой путем передачи в центральную нервную систему различных ощущений.

Потовые железы имеют трубчатое строение и залегают в сетчатом слое дермы, где их концевой отдел свернут в виде трубочки. Он оплетен густой сетью капилляров и иннервируется веточками симпатического нерва. Длинный выводной проток железы пронизывает дерму и эпидермис, открываясь на поверхность кожи отверстием — потовой порой. Количество потовых желез у человека достигает 3,5 млн., но распределены они в коже неравномерно. Их много в подмышечной и паховой областях, и коже ладоней и подошв, где секреция пота происходит непрерывно. На головке полового члена, внутреннем листке крайней плоти, переходной части губ потовые железы отсутствуют. Потовые железы выполняют несколько функций: выделительную, терморегулирующую, регуляции осмотического давления в тканях.

Секрет потовых желез (пот) состоит из воды (98 %) и плотного остатка (2 %), содержащего органические и неорганические вещества. Вместе с водой потовые железы выделяют из организма продукты обмена: мочевину, мочевую кислоту, некоторые соли и т. д. Образующийся пот стерилен, однако он быстро разлагается бактериями, что вызывает испарения пахнущих веществ (метанола, ацетона и т. д.). Всего с поверхности кожи выделяется более 250 химических веществ, которые составляют индивидуальный запах пота человека.

Интенсивность потоотделения зависит от температуры (как внешней, так и внутренней), одежды, питания, пола и возраста. Испарение пота ведет к снижению температуры тела, защищает кожу, делает ее эластичной.

Потоотделение у человека подразделяют на психическое и термическое, каждое из которых имеет свой нервный аппарат.

Потовые железы ладоней и подошв выделяют секрет в ответ на психическое раздражение и не реагируют на термический фактор.

Потовые железы подмышечных областей и кожа лба реагируют на воздействие как психических, так и термических раздражителей.

На всей остальной поверхности тела потоотделение вызывается только термическими факторами.

Потовые железы разделяются на два вида: мерокринные (экринные) и апокринные. Апокринные потовые железы расположены в определенных местах кожного покрова (кожа лба, подмышечных впадин, ануса и др.) и начинают развиваться в период полового созревания. Выводные протоки многих апокринных желез открываются в волосяную сумку. В отличие от мерокринных у апокринных потовых желез при выделении секрета разрушается часть цитоплазмы клеток, которая входит в состав пота. Функция апокринных желез зависит от деятельности половых желез: в предменструальный и менструальный периоды и во время беременности их секреция увеличивается.

Сальные железы — простые, альвеолярные по своему строению железы. Они расположены неглубоко — у границы сосочкового и сетчатого слоев дермы. Их протоки открываются в волосяную сумку. Там, где нет волос (переходная часть губ, головка полового члена и т. д.), протоки сальных желез выходят непосредственно на поверхность кожи. На ладонях и подошвах сальные железы отсутствуют. Их условно можно разделить на три группы: первая — это сальные железы волосистой части головы, бороды и подмышечных впадин, а также находящиеся в местах, где волосы жесткие и длинные; вторая — сальные железы первичного, пушкового покрова; третья — сальные железы, протоки которых открываются непосредственно на коже (за валиком головки полового члена у мужчин, а у женщин на поверхности сосков, преддверии влагалища и на больших половых губах).

Формируются сальные железы к 4-му месяцу внутриутробного развития и интенсивно функционируют до рождения ребенка, обильно покрывая всю кожную поверхность плода сальной смазкой. Сальные железы выполняют несколько функций: защитную, выделительную и обменную.

Секрет сальных желез (кожное сало) служит смазкой для волос и эпидермиса. Он предохраняет кожу от воды, микроорганизмов, смягчает и придает эластичность. За сутки сальные железы человека выделяют до 20 г секрета.

Кожное сало содержит жирные кислоты, холестерин, глицерин и т. д. Смешиваясь с потом, сало на поверхности кожи образует тонкую пленку водно-жировой эмульсии («кислая маслянистая кожа»), играющую большую роль в поддержании нормального физиологического состояния кожного покрова.

Сальные железы активно функционируют на первом году жизни, затем почти прекращают свою деятельность до периода полового созревания. Количество и состав кожного сала регулируется нервной системой и гормонами эндокринных желез (половых, гипофиза и коры надпочечников).

Волосы покрывают всю кожу кроме ладоней, подошв, красной каймы губ, головки полового члена, внутреннего листка крайней плоти, малых половых губ. Развитие волос связано не только с вторичными половыми, но и расовыми признаками. Цветовой оттенок волос различен, обусловлен генетически и зависит от содержания в них различных видов пигмента. Химический состав волос весьма сложен, в него входит около 40 элементов: марганец, ртуть, натрий, йод, бром и т. д. Отмечено, что в темных волосах много марганца, свинца, титана, серебра; в седых волосах содержится лишь никель и пузырьки воздуха.

Рост волос и срок их существования неодинаковы. На голове они живут дольше всего — до 4-10 лет, в подмышечных впадинах, на бровях и ресницах — 3-4 месяца. Обычный прирост волос за день — до 0,5 мм. В норме небольшое количество волос (около 50-100 за день) выпадает постоянно и незаметно, причем больше всего осенью. Одна из главных причин усиленного выпадения волос — спазм подкожных кровяных сосудов, обусловленный нарушением иннервации.

Различают три вида волос: длинные (волосы головы, бороды, усов, подмышечных впадин, лобковые), щетинистые (волосы бровей, ресниц, преддверия носовой полости) и пушковые, покрывающие остальные участки кожного покрова. Волосы имеют стержень, выступающий над поверхностью кожи, и корень, который заканчивается расширением — волосяной луковицей, являющейся ростковой частью. Располагается корень волоса в дерме в соединительнотканной сумке — волосяном фолликуле. В сумку волоса открывается сальная железа и вплетается мышца, поднимающая волос. При сокращении мышцы волос выпрямляется, сальная железа вдавливается и выделяется секрет. Волосяные фолликулы оплетены большим количеством нервных окончаний. Питание их осуществляется из дермальной артериальной сети.

Ногти также являются модификацией эпидермиса, отличаясь от него твердостью и прочностью. Это плотные роговые пластинки, защищающие подлежащую ткань ложа ногтя от воздействия различных (химических, термических и т. д.) факторов внешней среды. Различают следующие части ногтя: свободный (дистальный) край, тело, два боковых края и корневую часть. У здоровых людей ноготь гладкий, бесцветный, слегка выпуклый и несколько прозрачный (за счет просвечивания многочисленных капилляров ложа ногтя, роговая пластина имеет розовый цвет). У людей со скрыто протекающим сифилисом ногтевая пластинка уплощенная («часовые стекла»), истонченная. Площадь и толщина ногтя зависят от гормональной активности организма, строения ногтевой фаланги пальцев, профессии и т. д. Рисунок поверхности ногтя у каждого человека неповторим и складывается из продольных выступов и углублений. Рост и формирование ногтя определяются деятельностью матрицы ногтя, составляющей его корневую часть. Скорость роста ногтя индивидуальна, в среднем 0,1 мм в сутки. Полная регенерация ногтя занимает в среднем 170 дней. У плода ногти дорастают до кончиков пальцев только к концу внутриутробного периода, поэтому по их длине можно судить о его доношенности.

Волосы, ногти, потовые и сальные железы относятся к придаткам кожи. Они образуются на 3-5 месяце внутриутробной жизни из эктодермального зародышевого листка, т. е. являются производными эпидермиса.

ФИЗИОЛОГИЯ КОЖИ

Такой орган как кожа со своей сложной и удивительной структурой не может обладать менее удивительными и сложными функциями. Обычно работа внутренних органов сводится к выполнению одной или двух функций, но функции кожи более разнообразны и их больше по количеству, чем у любого другого органа тела. Следовательно, для врача-гомеопата, которого особенно интересует расстройство жизненной силы, наиболее часто и наглядно отражающееся именно на внешней поверхности тела, т. е. на коже, изучение функций кожи намного важнее, чем изучение ее строения. Подобно барометру, она показывает подъемы и спады действующих внутри организма мощных сил. Это хорошо иллюстрируют острые экзантематозные (относящиеся к воспалительному высыпанию на коже) заболевания. В этих случаях мы четко видим, что как только на коже появляются высыпания, так сразу уменьшаются гастралгические и катаральные симптомы и исчезают приливы крови. Подобная связь наблюдается при многих тяжелых хронических заболеваниях, просто эта взаимосвязь не очень ясно заметна нетренированному наблюдателю.

Среди многих функций кожи особенно выделяются пять. Первая — защитная. Кожа защищает внутренние ткани и органы, находящиеся под ней. Она, как одежда, оборачивает и укрывает нас, защищая от механических повреждений, действия атмосферы и раздражающих веществ. Вторая функция — рецепторная, кожа выполняет функцию органа чувств. Третья — регуляция температуры. Четвертая — секреторная и экскреторная функция, включая потоотделение. Пятая — резорбтивная, проницаемость кожи. Жировые комочки, заключенные в соединительной ткани, дополнительно к эластичности и твердости рогового слоя смягчают эффект от удара и других механических повреждений, которые могут повредить внутренние органы и подкожные ткани. Природа и структура рогового слоя эпидермиса предназначена для предотвращения слишком стремительной транссудации и испарения жидкости из тканей, иначе испарение воды, содержащейся в физиологических жидкостях организма, было бы постоянным, а сильное обезвоживание тканей может привести к смерти.

Защита от раздражающих веществ, а также от действия высокой и низкой температуры, т. е. регуляция температуры тела, является одной из наиболее важных функций кожи, с помощью которой поддерживается фиксированная температура тела. Повышение или понижение температуры на несколько градусов выше или ниже нормы несовместимо с жизнью, но кожный покров позволяет противостоять даже большим перепадам температуры каждый день.

Кожа — очень несовершенный проводник тепла, и, следовательно, она защищает тело от жары и холода благодаря тому, что задерживает значительное количество тепла. Кожа считается особым органом для регулирования теплообмена, защиты от холода и давления, следовательно, при раздражении кожи ощущение зависит не столько от вида раздражения, сколько от присутствия в данной области нервных окончаний.

Главное значение для поддержания нормальной температуры тела имеет процесс потоотделения: под действием теплого или горячего воздуха на вазомоторные нервные окончания кожи кожные мышцы расслабляются, кровеносные сосуды расширяются и общая поверхность кожи увеличивается. Кожа внезапно становится влажной от пота, путем быстрого испарения активное тепло излучается или переходит в скрытую теплоту, и температура испаряющей поверхности мгновенно уменьшается. Это более заметно при влажном воздухе, чем при сухом. Человек может выдержать очень высокую температуру при сухом воздухе, но он не в состоянии выдержать такую же температуру при повышенной влажности воздуха. Пока идет процесс потоотделения, человек может достаточно легко переносить действие очень высокой температуры.

Сальные и потовые железы выполняют секреторную и экскреторную функции. Секрет сальных желез — сложное по химическому составу полужидкое маслянистое вещество, состоящее из пальметина, олина, санонинов и других жиров крови. Он выполняет роль своеобразной смазки, увлажняя кожу, делая ее эластичной и предотвращая слишком быстрое испарение жидкости с поверхности кожи, а также защищая кожу от излишнего увлажнения и внешней инфекции.

Секрет потовых желез представляет собой бесцветную жидкость, слегка соленую на вкус, хотя она может быть щелочной или кислой по своей реакции в зависимости от определенных патологических условий. Она на 99 % состоит из воды с обязательным добавлением органических кислот и солей, содержащихся в крови. Пот легко испаряется. Существуют две формы потоотделения: ощутимое, воспринимаемое органами чувств, и неощутимое, не воспринимаемое органами чувств. Количество пота, выделяемое ежедневно, сильно варьируется у разных людей. Это зависит от физической активности человека и в среднем составляет от одного с половиной до двух фунтов. Потоотделение контролируется центральной нервной системой.

Резорбтивная функция (проницаемость) кожи. Через кожу хорошо проникают кислород, углекислый газ, сероводород, а также вещества, растворимые в жирах или растворяющие жиры. Кожа может резорбировать некоторые лекарственные средства. Резорбция осуществляется в основном через сально-волосяные фолликулы, в меньшей степени через роговой слой и потовые железы. Основным препятствием на пути проникновения различных веществ является блестящий слой эпидермиса.

СИМПТОМАТОЛОГИЯ

Симптомы со стороны кожи обычно делятся, как и при других заболеваниях, на объективные и субъективные или симптомы, касающиеся структурных изменений или повреждений кожи, наблюдаемых визуально или при прикосновении, и симптомы, ощущаемые пациентом.

Хотя кожные симптомы и локализованы на поверхности тела, но выражают они нарушение функций внутренних органов. Врач-гомеопат всегда рассматривает любое заболевание, выражено ли оно на коже или нет, в первую очередь, как расстройство жизненной силы или внутренней энергии. Симптомы, которые проявляются на коже, всегда являются отражением изменений, происходящих внутри организма. И с появлением кожных высыпаний состояние внутренних органов, как правило, улучшается.

Для определения характера и локализации патологического процесса объективных или внешних симптомов со стороны кожи вполне достаточно, но для назначения правильного лечения необходимо четкое понимание имеющихся связей между вторичными патологическими кожными проявлениями и первичным внутренним расстройством. Эти связи нужно знать для того, чтобы быть в состоянии вылечить случаи кожных заболеваний путем назначения внутрь гомеопатических препаратов. Изучая анатомию и физиологию кожи, особенно частную анатомию, мы видим, какое множество функций выполняет кожа, и часто она выполняет функцию вспомогательного дренажного органа, как, например, почка берет на себя функцию выделения. Следовательно, естественные возможности каждой части кожного покрова становятся участком, отражающим действие болезни или патологические изменения.

Патологическое состояние кожи является внешним проявлением имеющихся тесных симпатических связей, существующих между нервной системой и кожей, которая откликается на все изменения функционирования нервной системы снаружи и изнутри посредством вазомоторной и трофической иннервации. Кожа является основным показателем нарушения деятельности центральной нервной системы из-за наличия токсинов в крови и из-за функциональных и органических поражений внутренних органов.

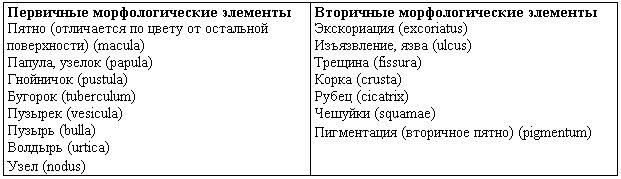

Патологические кожные проявления классифицируются как первичные и вторичные морфологические элементы, которые могут проявляться как изолированно, так и в различных сочетаниях в каждом отдельном случае. Даже при очень разных патологических состояниях могут наблюдаться схожие поражения кожи. Часто диагноз может быть поставлен после изучения поражения кожи, и характер этого поражения может меняться в процессе лечения, пока мы не доберемся до причины заболевания.

Первичные морфологические элементы кожной сыпи

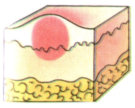

Пятно включает в себя все разновидности контурированных изменений цвета кожи. Они обычно имеют круглую или овальную форму, различны по размеру и форме — от булавочной головки до нескольких квадратных дюймов. Цвет пятен может быть любого оттенка в зависимости от заболевания. Они на одном уровне с кожей (т. е. не выпуклые) и могут исчезать или не исчезать при надавливании на них. Различают эритематозные, геморрагические и сосудистые пятна.

Папулы — маленькие, плотные возвышения на коже размером от булавочной головки до горошины. Они, как правило, естественного цвета, но могут быть окрашены во все оттенки красного; по форме круглые, плоские или конические, даже вдавленные, в форме пупка. Папулы обычно появляются как следствие воспалительных процессов, и продолжительность их существования различна. Они, в основном, исчезают при абсорбции, но могут переходить в пустулы.

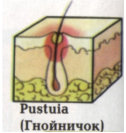

Пустула — это пузырек, содержащий гной. Она может появляться сразу как пустула или может развиться из папулы или везикулы, хотя переход от одной формы в другую может происходить настолько быстро, что его бывает невозможно распознать. Выделяют поверхностные и глубокие пустулы, которые вначале не оставляют никакого рубца, но позже при большом разрушении ткани появляется постоянный рубец. Поверхностные не оставляют шрамов, язв или рубцов. Цвет пустул зависит от содержимого; они могут быть любого цвета — от желтого до красного, даже пурпурного. Пустулы могут исчезать при прокалывании или высушивании, иногда оставляя корки, как при экземе, герпесе или импетиго. Достаточно часто они окружены воспаленной зоной.

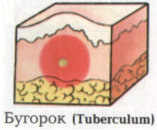

Бугорки — плотные контурированные образования, размером от горошины до ореха. Различие между бугорками и папулами в размере, и папулы, конечно, более поверхностные, в то время как бугорки располагаются более глубоко, в сетчатом слое дермы. Развиваются они медленнее, чем папулы; их границы четко определены, вершины плоские. Они чаще естественного для кожи цвета, хотя их цвет варьируется в зависимости от природы воспалительного процесса. Они или распадаются, образуя язву, заживающую рубцом, или рассасываются, оставляя рубцовую атрофию.

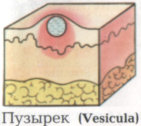

Пузырьки, везикулы представляют собой маленькие, круглой или овальной формы возвышения на коже, размером от булавочной головки до горошины, обычно воспалительного происхождения, и образуются при экссудации серозной или серозно-гнойной жидкости под кожей. Их цвет варьируется в зависимости от содержимого: типичные везикулы прозрачные и состоят из чистой серозной жидкости. Они могут быть поверхностными или глубокими, что зависит от природы поражения. Везикулы обычно быстро проходят, исчезая при абсорбции; иногда они сливаются в полосы или группы, как при опоясывающем лишае.

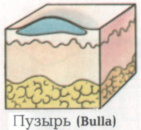

Пузыри могут быть определены как большие везикулы круглой или овальной формы, практически любого размера, содержащие серозную, серозно-гнойную или кровянистую жидкость, цвет которых зависит от природы их содержимого и времени их существования. Они могут быть цвета соломы, крови или даже черными.

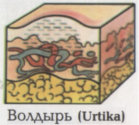

Волдыри — это контурированные воспалительные поражения кожи разного размера и формы, возникающие вследствие отека в папиллярном слое дермы. Обычно волдыри плотные, бледно-розового цвета. Они появляются и исчезают внезапно, не оставляя после себя следов.

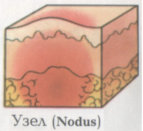

Узлы — это крупные, плотные возвышенности на коже разного размера, обычно сферической формы, чаще всего телесного цвета, но могут быть разных оттенков в зависимости от патологии. Они часто возникают как следствие развития опухоли либо при нарушении функций сальных желез, либо из-за закупорки устья сальных желез.

Вторичные морфологические элементы кожной сыпи

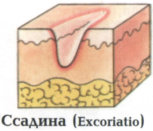

Экскориация, ссадина — царапина поверхностного слоя кожи или слизистой оболочки, возникающая при повреждении кожи, чаще всего во время расчесов. Появление ее не связано с предшествующим первичным элементом. Она может быть обусловлена нарушением целостности нормальной на вид кожи. Экскориации имеют линейную форму, форму запятой или треугольника. Они могут быть достаточно глубокими, чтобы над ними сформировались корки. Клинически это либо белые полосы взрыхленного эпидермиса, либо «пунктиры» из кровяных корок, либо синюшные кровавые корки. Глубокие ссадины оставляют рубцы.

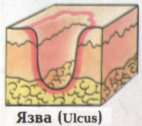

Изъязвление (синоним язва) — дефект кожи, захватывающий дерму или более глубоко лежащие ткани. Язвы развиваются после глубоких пустул и при распаде бугорков или узлов. Язвы могут быть различных размеров и глубины. Края бывают отвесные, блюдцеобразные, развороченные. Дно может быть заполнено грануляциями или покрыто гноем. Появления корок обычно не происходит. Заживают всегда рубцом.

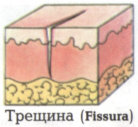

Трещина (синоним фиссура) — надрыв кожи линейной формы и различной глубины. Возникает при растяжении кожи, утратившей эластичность и прочность из-за того, что она находится в состоянии либо кератоза (обычно в области ладоней и подошв), либо мацерации (в складках тела), либо инфильтрации (в области очагов хронического воспаления либо при пересушивании кожи). Трещины болезненны, легко кровоточат, после заживления оставляют рубцы.

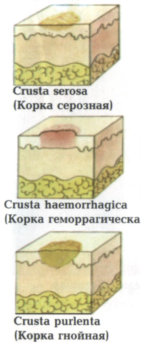

Корка — ссохшийся экссудат. По цвету корок можно судить о характере экссудата: серозный экссудат образует тонкие, полупрозрачные корки медово-желтого цвета; гнойный — толстые, непрозрачные корки желтовато-зеленого или зеленовато-серого цвета; геморрагический — черновато-бурые корки. Могут быть любой формы и размера. После отторжения корок не остается изъязвлений и рубцов. При разных заболеваниях характер корок разный: они жирные и желтые при себорее, цвета серы и в форме чашки при фавусе, серовато-черные или зеленые при рупии и т. д.

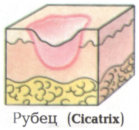

Рубец (синоним шрам) — новообразованная соединительная ткань, развившаяся на месте повреждений дермы или более глубоко расположенных тканей. Рубец формируется из коллагеновых волокон. По внешнему виду он отличается от окружающей кожи. Эпидермис на поверхности рубца истончен; пушковые волосы, сальные и потовые железы отсутствуют. Количество сосудов и нервных окончаний в рубце уменьшено. Рисунок кожи в области рубца отсутствует, его цвет розовый или белый. Рубцы могут располагаться на уровне кожи, возвышаться над ней (гипертрофические) или быть ниже уровня кожи (атрофические). Сначала они бледно-розового цвета, но затем становятся белыми и часто блестящими со временем. Поверхностные рубцы мягкие и подвижные, но если они расположены глубже, то они твердые, неровные и неподвижные. Их форма и размер зависят от природы повреждения. Имеют большое диагностическое значение.

Пигментация — это изменение цвета ограниченного участка кожи. Наблюдается при многих патологических состояниях: гиперемии, воспалении, трофическом изменении, образовании опухолей, других болезненных состояниях организма, заболеваниях печени и селезенки, сифилисе, а также может появиться при беременности.

Характеристика поражений кожи

Когда морфологические элементы собраны в группы и поражаются отдельные участки кожного покрова — это ограниченные высыпания. Высыпания, взятые все вместе, составляют сыпь в целом. Элементы кожной сыпи могут группироваться в форме кругов, эллипсов и т. д.; также они могут располагаться линейно по ходу нервов, как при опоясывающем лишае.

По характеру высыпания разделяются на точечные, когда они представляют собой маленькие точки; монетные, когда они размером с маленькую монету; миллиарные или просовидные, когда они размером с зернышко проса; чечевицеобразные, когда они размером с горошину или фасоль; остроконечные, когда они острые; плоские, когда они уплощены; вдавленные, когда они продавлены в центре в виде пупка.

Когда участки пораженной кожи отделены друг от друга, их называют дискретными; когда они собраны вместе — сливающимися.

Когда высыпания собраны в кольцо или в круг или сегменты расположены по кругу, их называют кольцевидными. Высыпания называют серпигинозными, когда поражение прогрессирует с одной стороны и проходит с противоположной стороны; когда ограничены по протяженности, они называются контурированными; когда распространены по большой поверхности — диффузными.

ЭТИОЛОГИЯ

Практически никакой другой орган не представляет столько различных симптомов, как кожа. Имея тесную связь через кровеносную, лимфатическую и нервную системы со всеми внутренними органами, естественно, кожа должна отражать любое нарушение функции внутренних органов, будь то поражение печени, воспаление слизистой желудка, заболевание кишечника или почек. Функции какого бы органа ни были нарушены, кожа должна каким-либо образом участвовать в процессе ликвидации последствий этого нарушения или получить рефлекторное послание о степени поражения этого органа. Пока мы изучаем многие патологические процессы, протекающие внутри организма, токсической природы или нет, мы должны помнить, что имеются патогенные факторы, действующие извне, и, следовательно, существует необходимость этиологического деления этих процессов. Два вида или два класса признаются всеми авторами: они называются симптоматический и идиопатический, то есть когда более или менее поражается весь организм, и, во-вторых, те случаи, когда патогенный фактор действует непосредственно на кожу.

Врачи-гомеопаты, разделяющие взгляд Ганемана на первопричину заболевания, рассматривают эти факторы совершенно в другом свете, нежели врачи-аллопаты или ученые-патологи. Они хорошо знают, что в основе всех заболеваний лежит один из хронических миазмов: Psora, Syphilis или Sycos. Все кожные высыпания прямо или косвенно относятся к одному или нескольким миазмам, и в этой работе мы будем время от времени обращать Ваше внимание на эти глубоко действующие миазмы как на основные причины конкретных заболеваний.

Под провоцирующими факторами подразумеваются все состояния, указывающие на миазматическое происхождение заболевания, такие как клещевые лихорадки, нарушение трофики, наследственные состояния, далеко зашедшие прогрессирующие миазматические состояния, такие как дебильность, анемия, гиперемия и диатез.

Клещевые лихорадки. При многих из них поражается весь организм, и, как характерный признак их присутствия, наблюдаются выраженные поражения кожи. Перечислим некоторые из таких заболеваний: скарлатина, корь, ветряная оспа, вакциноз и оспа натуральная. Анамнез этих заболеваний указывает, во-первых, на специфическое поражение организма инфекционным фактором, а во-вторых, на специфическое поражение кожи, которое рассматривается как часть ликвидационного процесса внедрившегося инфекционного фактора.

Нарушение трофики. Состояние кожи часто меняется при нарушении питания организма. Так, при ревматическом диатезе и предрасположенности к подагре мы можем наблюдать кровоизлияния в кожу, экзему, определенные формы герпеса, родимые пятна, бородавки, псориаз, фурункулы, карбункулы, рожистое воспаление и даже гангрену.

Наследственная предрасположенность. Анализируя наследственную предрасположенность, мы обнаруживаем, что у каждого пациента, относящегося к псорному типу, обнаруживаются бесчисленные заболевания кожи, такие как экзема, акне и т. п. Влияния наследственности глубоки и чреваты серьезными последствиями, но это понятно только тем, кто серьезно изучил миазматическую первооснову заболеваний. Состояния, известные как общее истощение, анемия, плетора, нарушение обменных процессов, являются результатом действия миазмов Psora, Syphilis или Sycos в скрытой форме, которые медленно, в течение многих лет, разрушают жизненные силы пациента. Часто при приеме правильно подобранного антимиазматического препарата появляются соответствующие данному миазму кожные поражения, и весь организм, как по волшебству, освобождается от страданий.

Возраст, пол, климат. Эти факторы можно назвать предрасполагающими, так как они могут сильно повлиять на миазматические изменения в различных циклах или поворотных пунктах в жизни, таких как младенчество, половая зрелость и во время климактерических изменений. Некоторые из злокачественных образований могут появиться еще до достижения сорокалетнего возраста.

Климатические факторы очень четко и часто очень серьезно влияют на пациентов, страдающих от проявлений хронических миазмов, особенно при очень высокой температуре воздуха, например, в тропической зоне, и это наиболее отчетливо наблюдается при таких заболеваниях, как лепра и другие злокачественные заболевания. Заболевания, протекаю щие мягко в некоторых географических широтах, могут обостряться при переезде в места с другим климатом.

Вторичные причины

Среди вторичных причин мы можем отметить ошибки при соблюдении диеты, прием лекарств и наркотиков, вакцинацию, неудобную одежду, жару, холод, механическое и химическое раздражение, личные привычки, паразитов.

Употребление лекарств и наркотиков. Среди них следует упомянуть некоторые вещества и лекарственные средства, оказывающие выраженное действие на кожу, которые, действуя на организм в целом, могут вызвать практически любое кожное поражение. Это такие лекарства, как: antipyrin, copaiba, terpentine, хинин, хлор, белладонна, бромиды, иодиды, cantharis, хлороформ, некоторые кислоты и их производные. Они достаточно часто вызывают болезненные поражения и состояния.

Ошибки при соблюдении диеты. Неправильное питание провоцирует появление большого количества кожных

заболеваний, особенно у пациентов, не переносящих определенные виды продуктов. Их организм не может усваивать их полностью, и это часто вызывает такие заболевания, как зуд, крапивница, острая эритема и т. д. Среди продуктов, вызывающих вышеперечисленные поражения, наиболее часто встречаются рыба, устрицы, ракообразные, клубника, земляника, продукты из овсяной муки, из гречневой крупы, сыры, жирные продукты, особенно при использовании свиного сала в приготовлении кондитерских изделий.

Вакцинация. Вакцинацию можно рассматривать и как фактор, вызывающий патологическое состояние, от которого организм не в состоянии избавиться самостоятельно. Следовательно, через передачу наследственных особенностей вакцинация является предрасполагающим фактором, т. к. она действует на жизненную силу.

Частота, с которой большинство людей делают предохранительную прививку этим специфическим ядом, продуцирующим злокачественную пустулу, наблюдаемую при вакцинации, лишена всякого здравого смысла. Вакцинация изменяет конституциональную основу, готовя благодатную почву для развития огромного количества как кожных заболеваний, так и заболеваний любого другого внутреннего органа.

Химическое раздражение. Химическое раздражение может произойти при длительном контакте кожи с солнечными лучами, действие которых вызывает дерматит и часто пигментацию, а также могут быть различные другие поражения при действии моющих средств в высокой концентрации, ядовитых растений, таких как крапива, ядовитый сумах и т. д. Большинство растений семейства Rhus вызывают у чувствительных людей эритему, везикулезные высыпания и даже воспаление кожи.

Сюда же относятся укусы москитов, пчел, насекомых всех видов, действие концентрированных щелочей и кислот.

Механические раздражения. Механические раздражения варьируются в зависимости от привычек и занятий человека: ссадины, кровоподтеки, ушибы и разрывы кожи являются результатом механических причин; у людей, которые долгое время работают в воде, развивается экзема. У пекарей от раздражающего влияния муки развивается болезнь, известная как пекарская чесотка (зуд). У каменщиков, штукатуров, рабочих нефтяной и кожевенной промышленности развиваются свои профессиональные кожные заболевания.

Личные привычки. Личные привычки представляют плодотворное поле для изучения, т. к. часто многие из существующих причин появления кожных заболеваний могут объясняться привычками пациента, например, экзема и розовые угри обычно являются следствием частого потребления алкоголя, переедания, чрезмерного курения и личной нечистоплотности.

Неудобная одежда. Одежда оказывает большое влияние на появление различных форм зуда, экземы и других форм поражений кожи, особенно при использовании фланелевого нижнего белья, цветных чулок или носков, окрашенных краской, содержащей раздражающие материалы. Однородные гладкие, хорошо вытканные льняные или хлопковые ткани вызывают меньшее раздражение кожи, и им отдается предпочтение перед всеми другими материалами из шелка и шерсти.

Паразиты. Многие из наиболее неприятных заболеваний кожи связаны с животными и растительными паразитами, которые вызывают различные формы дерматомикоза, чесотки и т. д., поражают не только кожу, но и волосистую часть головы и ногти.

Патологические состояния

Наиболее важные патологические состояния, вызывающие поражение кожи, — это анемия, эритема, гиперемия, воспаление, кровотечение, гипертрофия, атрофия, новообразования и паразиты. Могут быть поражены один или все слои кожи, но дерма обычно поражается всегда, вероятно, из-за большого содержания в этом слое кожи нервных окончаний и кровеносных сосудов. Дерма часто поражается животными и растительными паразитами при невротических расстройствах, нарушениях деятельности потовых и сальных желез или закупорке их протоков.

Анемия. Анемия развивается из-за недостатка капиллярной крови. Это может быть результатом потери крови или следствием заболевания всего организма. Анемия характеризуется неестественной бледностью, может сопровождаться кахексией с сероватым или желтоватым оттенком кожи, как правило, со снижением температуры поверхности тела и, иногда, снижением чувствительности. Ограниченная анемия может быть вызвана холодом, местной анестезией или травмой.

Гиперемия. Гиперемия развивается из-за избытка крови в сосудах дермы; может быть активной или пассивной. Активная гиперемия может быть вызвана внутренними причинами, жарой или холодом, использованием местных раздражителей. Она распознается по ярко-красному цвету пораженной части, который исчезает при сильном надавливании и возобновляется, как только давление прекращается. Может сопровождаться такими ощущениями, как покалывание, звон в ушах, дрожь или жжение, жар и т. п., иногда может повыситься температура.

Активная форма, как правило, наблюдается достаточно короткое время, а затем кожа приобретает свой нормальный вид. Может появиться пигментация и стать постоянной, и иногда даже имеется шелушение.

Гиперемия в отдельных случаях переходит в настоящее воспаление.

Воспаление. Воспаление кожи протекает точно так же, как и воспаление любого другого органа. Вначале наблюдается стадия активной закупорки, за которой следует инфильтрация и экссудация, иногда вплоть до полного стаза кровообращения и деструкции пораженной части. Оно может сопровождаться появлением везикул, папул, пустул, что свидетельствует о тяжести состояния. Воспаление обычно сначала поражает дерму и подкожную соединительную ткань, а затем захватывает эпидермис; воспаление может завершиться абсорбцией или перейти в нагноение.

Кровотечения. Кровотечения обычно вызваны разрывом капиллярных сосудов дермы. Количество крови, проникшей из сосудов в ткани, зависит от эластичности кровеносных сосудов и тяжести их повреждения. Оно может проявляться геморрагическим пятном в виде полоски, или маленькими точками, как при петехиальном кровоизлиянии, или крупными пятнами, как при экхимозе.

Гипертрофия. Гипертрофия — это патологическое разрастание каких-либо элементов в нормальных тканях. Она может поражать один или несколько слоев кожи. При бородавках и мозолях поражены эпидермис и дерма, а при слоновости — все слои.

Атрофия. Атрофия — уменьшение и в размере, и по количеству элементов ткани. Атрофия происходит из-за расстройства трофики и может быть ограниченной или общей.

Новообразования. Новообразования — это разрастания тканей, структура которых отличается от структуры нормальной ткани, как при рубцах, келоиде, фиброме и т. п. Это новое гистологическое образование в ткани определенной структуры. Лимфатические, кровеносные сосуды и нервы также могут поражаться. Новообразование затрагивает одну или более нормальных тканей.

Паразиты. Паразиты — это животные или растительные организмы, существующие или живущие за счет другого организма, которые являются причиной большого и надоедливого семейства кожных заболеваний. Они не останавливаются только на внедрении в саму кожу, но поражают волосы, волосяные фолликулы и даже ногти. Многие из этих паразитов, особенно растительные, микроскопически малы, типичный их представитель — это род патогенных грибов Trichophyton.

ДИАГНОСТИКА

Чтобы успешно диагностировать заболевания кожи, врач кроме всех других способностей должен развивать наблюдательность и осязание, так как большинство случаев, с которыми мы сталкиваемся, диагностируются преимущественно с помощью зрения и осязания. Конечно же, тщательно изученный личный и семейный анамнез очень помогает при выборе лечения. Сильное увеличительное стекло необходимо для тщательного изучения природы поражения; может потребоваться даже микроскоп, чтобы увидеть различие, особенно между специфическими и неспецифическими, злокачественными и доброкачественными состояниями. Среди необходимых условий, которые следует обязательно учитывать, должны быть упомянуты освещение, температура, пол, возраст и социальные условия. Каждый случай следует изучать при хорошем освещении, предпочитая солнечный свет. Лучшее время для обследования — утро или время до полудня. Температура помещения должна быть 20-210 ГС, т. к. широко известен факт, что при действии холода кожа у чувствительных пациентов покрывается пятнами, а при экзематозных заболеваниях сыпь уходит на задний план и становится практически неразличимой. Такие причины, как пол и возраст уже упоминались ранее, нельзя также пренебрегать социальными условиями и профессией. Кроме того, обязательно учитывается локализация высыпаний на теле, цвет, запах, первичное и вторичное поражение, субъективные симптомы, такие как зуд или его отсутствие, наличие или отсутствие конституциональных симптомов и, кроме всего, общая эволюция заболевания.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Факторы, положенные в основу классификации болезней кожи, это их патогенез и их клиническое подобие. Также имеются классификации, основывающиеся на патологии, этиологии и анатомии. Заболевания кожи протекают, подчиняясь тем же законам развития болезненных процессов, что и заболевания других органов тела.

Конечно, несовершенные знания причин возникновения кожных заболеваний мешают нам создать действительно полную этиологическую классификацию, следовательно, любая классификация может рассматриваться как временная и может модифицироваться, как только этого потребует прогресс наших знаний.

Классификация:

1. Эритемы.

2. Воспалительные заболевания.

3. Геморрагии.

4. Гипертрофии.

5. Атрофии.

6. Новообразования.

7. Неврозы.

8. Экскреторные и секреторные заболевания.

9. Паразитарные заболевания.